カンボジアで、かごブランド「moily」を立ち上げた池宮 聖実さん(28)にお話を聞いてきました。ものづくりに対する考え方に共感したので紹介します。

作り手の個性を大事にして、「人間にしかできないモノづくり」を実践している姿勢がすばらしかったですよ。

人間は機械が作れないものを作ろう

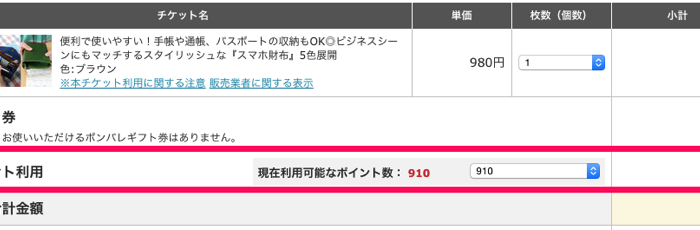

(カゴには作り手の名前がつけてある)

かごブランド「moily」の商品は、カンボジアの現地住民がつくっています。現地では、カゴへの認識の違いから、高品質にする意味を理解してもらうのに時間がかかったそうです。

現地の人にとって、カゴは売るものではなく日常生活で使うものなので、ある程度丈夫であればOKなわけです。しかし、日本で販売するとなるとそうもいきません。

丈夫で品質の高いものを作る必要があるのです。そうした意識のギャップが、モノづくりする上で越えなければいけない1つ目の壁でした。

スポンサーリンク

人が作るから完璧に同じにはならない

また、人間が作ることによって生まれる「ちょっとした差」も障壁となりました。

例えば、サイズは指定できても、カーブの加減や、使う素材の太さなどどうしても指定しにくいものがあり、サイズは同じなのにカゴが違う表情をしてしまっていたのです。

池宮さんは、なんとか同じ表情になるよう努力しましたが、うまくいきませんでした。

そうして試行錯誤していくうちに、ある時から考え方を変えたのです。「均一なものは機械でも作れるから、人にしか作れないものを届けよう。人が作っている特徴を出そう」といった方向に。

スポンサーリンク

ネットより対面で買ってもらいたい

それ以来、編み手による個性をより大事にするようになり、カゴに名前をつけることに一層こだわるようになったそうです。

そんな個性ある商品ですから、ネットショップより対面で購入する方が楽しい体験ができるのです。理由は、対面で直接商品を見ることによって、「どっちがいいかな」と比べることができるから。

こうして、人が作っていることを実感しながら購入できる体験を、池宮さんは「ただの商品の売買じゃなくて、「人から人へ」の昔のものづくり」と表現していました。

価値は作り手が決める

また、作り手に正当な報酬が支払われるようにしているのも、「moily」の良さ。取引するカゴの金額は作り手に決めてもらっているんです。

例えば、現地の作り手がカゴを3000円と値付けしたら、池宮さんがその金額を作り手に払うといった感じ。

これまでのアジアでのビジネスでは、発注側が労働の対価を決めていましたが、そうじゃないんですね。受注者が決めるわけです。

こうした仕組みにしているのは、池宮さんが「働き手の自立」を目指しているから。

依存せず稼げるようになってほしい

池宮さんが目指すのは、現地の人が独立してお金を稼げるようになること。

いまは発注者がいるから、作り手は収入を得られています。しかし、池宮さんがいなくなってしまったら、お金を得られなくなってしまうわけです。

これだと、発注者に依存する構造からは逃れられず、作り手のためにはならないんですね。

なので、そうならないためにも、価値の概念を理解してもらって、自分一人でも価値を提供できる人になってもらえるような取り組みをしているんです。

これまでの「雇ってあげてる」をやめにしたい

また、これまで当たり前だった「途上国の人たちを雇ってあげてる」という事業者のマインドも、池宮さんは嫌だったそうです。

こうしたことから、特殊な報酬体系が生まれたんですね。

人間らしいモノづくりと現地人の自立を促して

このように、「moily」を通して、現地の素材を活かし、そこに住む人々が独立して収入を得られるようになる世界を目指す池宮さん。

その中では、「機械による大量生産」という行き過ぎたものづくりから、昔のように「人がつくったものを使う」という体験ができるものづくりも追求しています。

こうした、同世代のステキな取り組み。ぜひとも、注目していきたいところです。

※彼女の経歴などは、以下のブログに書いてあるので、そちらもぜひ。

参照:かご屋moily “28歳のわたしが、カンボジアで雑貨ブランドをつくる理由”